広告

家具を買うと後に残る説明書や工具、どうしていますか?

引越し直後で家具をたくさん買ったり、部屋の見直しで家具を買い直したりすると細々したものがたまっていきますよね。

商品によっては予備のネジが入っていたり、大きめのパーツが残ったりします。

我が家では、基本的にすぐに処分はせず一時保管しています。

余った部材の行き先

スパナ・レンチ、予備のネジ ⇒ 工具用の引き出し

説明書 ⇒ 説明書・マニュアル用のファイルボックス ※特殊な形のパーツは説明書とセットにして収納

大き目のパーツ ⇒ 保管用スペース

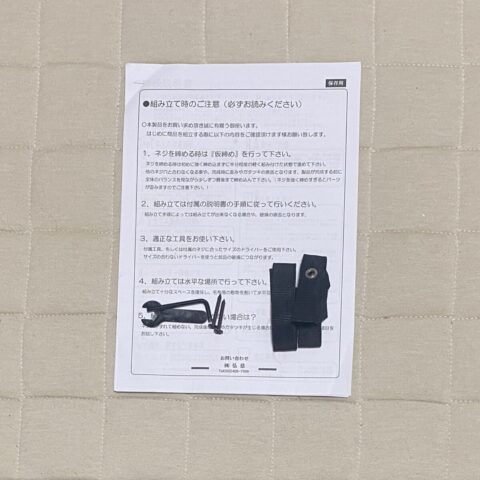

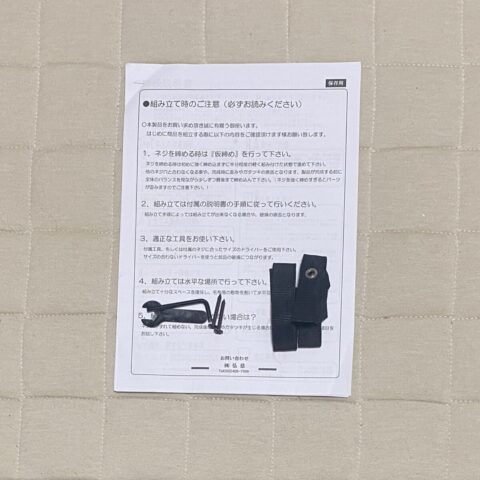

説明書とまとめてしまうときはこんな感じで袋にまとめます

保管するための仕組み

一時保管するための大前提として、日常的に頻繁に使用する収納スペースと保管用のスペースは明確に分けています。

同じ収納スペースに収めると、目についてしまい気になってストレスになるからです。

我が家の保管スペースは主に押入れ上の天袋。

家電を買った後の空き箱などと一緒にまとめて入れています。

見直す基準・タイミング

年に数回、スッキリ手放したい欲が出てきたときに天袋にあるものから見直していきます。

その時に家具のパーツも見直して、もう使わないと吹っ切れたら処分。また模様替えしたりしたら使う可能性があるかもなぁと思った時は残すというゆるゆるルールです。

工具類の引き出しも同じサイズのスパナやレンチが溜まっていないかチェックして余分なものは処分します。

我が家の整理収納の基本は「手をかけすぎないこと」

日常使いのものは、日々使いやすいような工夫はもちろん最低限しますが

保管目的の物は見直しの頻度も低いですし、収納グッズを使って工夫して収めるということもしません。

手をかけるところとかけないところを「分けて」考えてみてくださいね。

ライフオーガナイザー®として、特にADHD傾向のある方や片づけが苦手な方をサポート。完璧主義や罪悪感、思い込みなど、片づけの障害となる心理的要因に寄り添い、無理なく続けられる仕組みづくりを提案しています。

2012年からこの分野を学び、2023年にアメリカの専門団体「Institute for Challenging Disorganization®」にて日本人初のCPO-CDを取得。

「片づけの負担を減らし、自分らしい人生を楽しめる人を増やしたい」との思いで活動中。